RAID1 NAS の

BUFFALO LinkStation LS520D0402

に備わっている

DLNA

サーバの問題

RAID1 NAS の

BUFFALO LinkStation LS520D0402

に備わっている

DLNA

サーバの問題

-

この DLNA サーバでやりたいことはネットワークオーディオです。

音楽のネット配信です。

映像配信はやるつもりがありません。

-

保存曲数が数百とか少ない時は何の問題もなかったのですが、保存曲数が数万を超えると大変なことに ・・・

-

DLNA サーバは保存曲のデータベースを作成します。

1曲でも追加になるとデータベースを再構築します。

-

音楽を聴いている時に、このデータベース再構築が始まると、音楽がブツブツ途切れるのです。

-

データベース再構築で最悪30分以上使えない (DLNA サーバが見えない) ことがあります。

-

音楽を聴いている時に、このデータベース再構築が始まると、音楽がブツブツ途切れるのです。

-

データベース再構築はバックグラウンドでやって、音楽配信を優先してほしいのですが、こうなっていないようです。

-

将来、LS520D0402 のファームウェアがアップデートされて改善されるかもしれません。

-

将来、LS520D0402 のファームウェアがアップデートされて改善されるかもしれません。

-

DLNA サーバは保存曲のデータベースを作成します。

1曲でも追加になるとデータベースを再構築します。

-

我慢の限界を超えて、これじゃ使えない!!!

我慢の限界を超えて、これじゃ使えない!!!

-

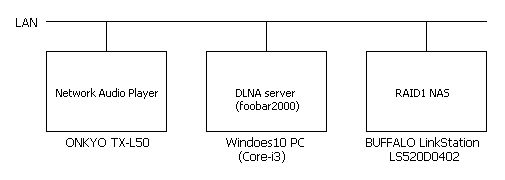

LS520D0402 の RAID1 NAS はそのまま使い、DLNA サーバは停止しよう。

-

DLNA サーバを別建てしよう ・・・ 白羽の矢を立てたのが

foobar2000 の DLNA サーバ

-

LS520D0402 の RAID1 NAS はそのまま使い、DLNA サーバは停止しよう。

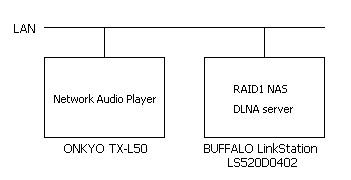

これまでの構成

これまでの構成

foobar2000 で音楽専用 DLNA サーバを構築する場合の構成

foobar2000 で音楽専用 DLNA サーバを構築する場合の構成

三種の神器が連携して動作する

究極のフルデジタル録再マシン

と同じです。

三種の神器が連携して動作する

究極のフルデジタル録再マシン

と同じです。

最近流行りの

最近流行りの